根据2010年第六次全国人口普查数据显示,长兴佘姓人口2047人,县内排名第63位。长兴佘氏约90%来自煤山新民村的麻园佘氏,其他来自河南、安徽等地。麻园佘氏是宋状元佘中、宋丞相佘端礼之后。明嘉靖年间佘周行从宜兴大乘(宜城之南45里,湖㳇之西)搬迁至长兴西川麻园(现煤山镇新民村),至今约400余年。佘氏在长兴的主要居住地有:煤山镇西川村、新民村、亭子头村等。...

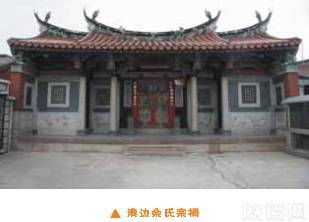

溯源据统计,截至2014年7月,佘氏在石狮的390个姓氏中排行第32位,总计1160人。其中绝大部分居住在永宁镇,有870人。港边佘氏693人,在港边百家姓中排行第二位。佘氏出自余氏,由皇帝敕赐而来。余氏有许多来源,南昌(雁门)佘氏的这一支余氏来源于姒姓。夏禹王第八子姒罕,被封于余地(余杭,今浙江杭州),为余侯,赐余为氏。汉献帝刘协初期的初平元年庚午岁(公元190年),余德浦避兵挈家南渡,徒于丹阳,后又迁歙州之南境。余德浦生余纯,余纯生余美,余美生余法,余法生余肇,余肇生余讽。余讽,字荩臣,乃改封佘姓之始祖。余讽在东汉末期为避兵乱,举族迁至南昌。东晋明帝司马绍太宁初乙酉岁(公元325年,实际上是晋成帝司马衍元年,未改司马绍年号),余讽历官都尉,兼经筵讲官,闻望日隆。后他以奏事见上,晋成帝曰:“余者,我也;讽者,讥也,卿欲为朕之敌人乎?”因赐改姓为“佘”,盖即余而少异之。余讽深喻上意,当即自......

福建有佘氏12355人,佘氏人口排名全国第九,是佘氏人口大省之一。福建佘氏在中华佘氏中颇具影响力,是佘氏迁入迁出一个十分重要的中转地。入闽佘氏有两位始祖。一位是钦公后裔佘能舜。1311年,能舜公任福建莆田县令,居莆田佘埔。能舜公有三子,后分别迁入各地:1329年,能舜公去广东韶州,长子、三子随同;二子壬卿公留居莆田,几代以后,念七公南迁30余里,择镇前定居;能舜公长子贵卿迁广东顺德,贵卿公长子肃斋任登元提举官,又迁福建永宁港边,为鳌江一世祖,后人中有以中、维允、耿元、汉章等,皆为进士,人才盛极一时。入闽佘氏的另一位始祖是安裕公(一说协博公)。安裕公,钦公后裔。钦公长子荣华经若干代后有裔孙佘超,进士;有起公玄孙佘安裕,探花,历官翰林院。安裕公入闽后如何繁衍,缺少具体史料。以上两位入闽始祖,均为钦公后裔,本是一家,其后人逐步繁衍到福建各地,如南日、平潭、东茂村等地佘氏均为清代迁入。福建佘氏人才......

...

...

佘家大院古代座落在铜陵县合二耆。现为郊区大通镇大院行政村。紧邻铜官山,四面群山环绕,古树参天。幽静的田园风光同波光粼粼、清澈见底的惠溪浑然一体,无不引人入胜。在这片土地上居住着铜陵一大望族——佘氏宗族。据史料记载:铜陵县建于南唐保大九年(公元951年),佘家大院始建于南宋初年,距今已有九百多年的历史。“佘姓起源于山西雁门关一带,后因北宋灭亡,外族入侵,佘姓宗族出于民族气节,不事二主,在族人佘起的带领下,随南宋王朝迁徙至长江流域,定居在铜陵境内,以佘家大院为中心,营建佘氏家族居住地,佘氏世族人丁兴旺,成为铜陵一大望族。在这风光秀丽的地方,在东起金榔的马仁山,西至大通的和悦洲一带的区域,很快得到极大发展。佘家大院是佘氏宗族的中心。大院人奉行“忠孝为本,耕读传家”的祖训,将中华民族优秀的文化传统同民族精神结合起来,开创了具有地方特色的铜陵文化,为之作出过重要贡献。佘家大院曾建有天官府、牌坊、文庙......

前些日子,笔者因采集《西苑乡志》资料,深入到凤山村墓前生产队,偶然翻阅了《墓前佘氏族谱》,意外发现了墓前佘氏竟是从莆田市涵江区白塘镇镇前村迁入,其始迁之祖土名“佘屎”(1433-1488),行相一,字常育,有生卒年月,值得墓前佘氏引以为荣。据《墓前佘氏族谱》记载,涵江镇前佘勋(行倍一,字子遂)因避元兵,随父入山,乔居西隐。这里需要正确理清两件事:一是佘勋生于明洪武十二年(1379)二月初五日,既是洪武年间生人,说避元兵,显然是错误的。二是佘勋是随父入山,乔居西隐,这里的“西隐”不知何处?但墓前佘氏认为就是现今西苑的讹字,这一观点是否准确,不得而知。不过,这位佘勋确实是涵江镇前迁居西苑一带的先锋,需要重视。再说《墓前佘氏族谱》明文记载迁居墓前的佘氏始祖吧!据该谱记载:“第十代屎公,行相一,字常育,识见拔俗,克择仁里生,成化十一年(1475),乔迁锦山慕前(今为墓前)居焉。溪山环拥,钟秀萃英,......

佘:以蛇为图腾的姓佘姓,一说出自余氏音变后转化而来,据《姓氏寻源》中的记载:“古有余无佘,余转韵为遮切,音蛇。”在周、春秋、战国时期都无“佘”氏记载。后来的“佘”字是从“余”字音变后转化而来。佘出自蛇,因蛇的形象不好,人们改用佘代蛇,所以,佘姓人本是以蛇为图腾的氏族的后裔。一说源于地名。汉朝时期,东海滨岸地区有个地名叫荼山(今上海青浦),居住在荼山周围的住民,原本为淮夷民族,西周时期与周王室相争失败后,东迁至荼山地区,后来就以山名为姓氏,称荼氏。到了汉朝后期,一部份人随余字演变为“佘”,遂称佘氏,荼山也就变成了“佘山”。据古书记载,后来该支佘氏族人大多迁居于豫章地区(今江西南昌)生息繁衍,世代相传至今。长兴佘氏家风佘氏家规一、孝弟之,宜敦也。二、诗书之,宜重也。三、孤独之,宜恤也。四、礼让之,宜崇也。五、伦纪之,宜笃也。六、争讼之,宜戒也。七、强暴之,宜惩也。八、奸慝之,宜黜也。九、残忍之......

家族古训:世代为袁将军守墓佘家守墓的故事,先要从袁崇焕说起,袁崇焕乃明末大将,1626年,后金努尔哈赤攻宁远城,袁崇焕坚守孤城宁远,取得宁远大捷,努尔哈赤遭到用兵44年来最严重的惨败。后又击败皇太极,取得宁锦大捷,成为明廷的北方长城。终因不附魏忠贤,被其党所劾去职。后魏党被除,袁崇焕复又重用,镇守边关。其后,1629年(崇祯二年),清兵数十万破长城入大安,直逼京城,袁崇焕入山海关、驰援京师,绕过敌军,屯兵广集门外韦公寺,列阵待敌。今日的广渠门立交桥下面就是当年万马厮杀的古战场。袁崇焕在此打败清军,却不料,皇太极的反间计,让这位将军受“凌迟”极刑而死。1630年(崇祯三年),袁崇焕以“通虏谋叛”、“擅主和议”、“专戮大帅”、“市米盗资”等十大罪状的罪名“磔”死。崇焕伏刑之惨情,令人毛骨悚然,当时北京百姓都相信袁通敌,恨之入骨,“刽子手割一块肉,百姓付钱,取之生食。顷间肉已沽清。再开膛出五脏,......

...

...

...

...

...

...

三国末期,余讽在东汉末期为避兵乱,举族迁至南昌。东晋成帝初年,余讽官职做到都尉,兼经筵讲官,名气越来越大。一次晋成帝司马衍接见余讽,对余讽开玩笑说:“余,就是我的意思;讽,就是讥笑的意思。你是要与我为敌吗?”于是赐余讽为佘姓。余讽于是领会到意思,名字也改了,以后就叫“佘顽”。于是南昌佘氏作为佘姓重要一支,就从佘顽开始。佘顽的儿子佘昭元,字君章,以进士官出任镇海大将军节度使,征讨有功,敕封雁门之地。雁门佘姓也就成重要一支。佘姓渊源很多,其中也有另一支出于余姓,出于姬姓的秦国大夫由余之后。...

佘氏家规一、孝弟之,宜敦也。二、诗书之,宜重也。三、孤独之,宜恤也。四、礼让之,宜崇也。五、伦纪之,宜笃也。六、争讼之,宜戒也。七、强暴之,宜惩也。八、奸慝之,宜黜也。九、残忍之,宜禁也。佘氏楹联泉山诗酒;父子丹青。阖门聚义;博士成名。雁门绵世泽;豸府振家声。三朝元老贤丞相;开闽金科第一人。...

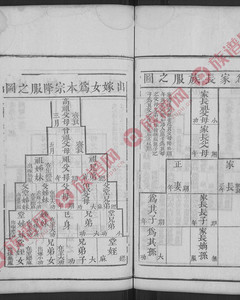

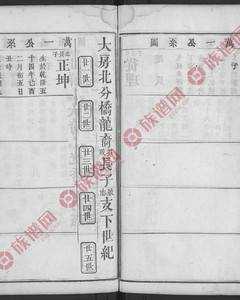

一、佘氏源流佘氏源流佘氏始祖为罕,即禹玄孙少康王之三子,因生于涂山,少康以涂(繁体为塗)山之涂去水去土,(水土为五行中物,为禹王所克治),取余赐封于罕,此为余氏得姓之始。至西晋时,余昭元攻下雁门关,被晋武帝封为镇海大将军,敕赐姓佘,其即为佘氏一世祖。自汉时起先迁居下邳,西晋时再迁居南昌,南北朝之后三迁居鄱阳,元末明初第32世思礼公任扬州判,其三子达居歙县岩镇,达长子克,克子念五迁泾县花林都赤土山。念五子细二、细三留花林,细四迁宁邑。细二长子明一迁南陵,四子明四迁泾城花井锦绣街文昌坊,以其基地之美且居县治之中。二、佘氏历代修谱1、安徽泾县佘氏修谱多次:一修:1319年,始祖余纲东晋明帝左宁三年(325)奉敕改为佘顽,居南昌。二修:明代宣德四年乙酉岁(1429年)。三修:明代正德七年壬申岁(1512年)。四修:明代嘉靖廿十年辛丑岁(1541年)。五修:明代万历廿一年癸巳岁(1593年).六修:......

上海——佘山“佘山”名字由来的传说有多种:一说王母斩蛇造“佘山”;二说佘太君到过此地而名;三说东汉佘姓将军隐居此地而名。佘山之名最早的历史记载,当前所知是在宋代。宋代《云间志》称:古代有佘姓者居此,故名。明代《徐霞客游记》一书,记述有徐霞客1628年、1631年、1636年三次到佘山探幽访友的足迹。佘山还有“兰笋山”之名。《云间志》记载:佘山多竹;南宋诗人许尚的《佘山》诗中,就有“人与室俱化,阴森松竹寒”句,可见当时这里已遍布修篁翠竹。1672年春,清康熙南巡,曾为佘山题“兰笋山”之匾,从此佘山也被称为“兰笋山”。民间传说和史志记载都说明:佘山因佘姓而得名。佘山得名最迟在宋代,最早则在汉代以前。...

...

...

...

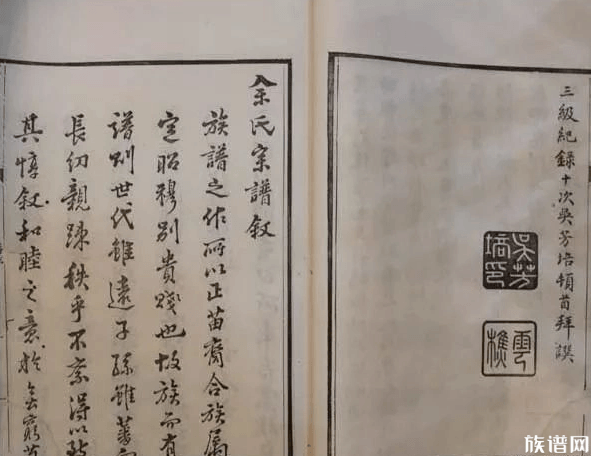

余氏五修族谱

湖南·邵阳市邵东...

湖南·邵阳市邵东...

邵东佘氏五修族谱[2册]

湖南·邵东...等地.

湖南·邵东...等地.

邵东佘氏五修族谱[2册]

湖南·邵东...等地.

湖南·邵东...等地.

余氏五修族谱

湖南·邵阳市邵东...

湖南·邵阳市邵东...

义门佘氏宗谱 [10卷,含卷首]

湖北·麻城...等地.

湖北·麻城...等地.

6.义门馀氏宗谱 十卷首一卷, 2, 1279-1910

中国, 湖北·, 麻城...

中国, 湖北·

中国, 湖北·, 麻城...

中国, 湖北·

义门佘氏宗谱 [10卷,含卷首]

湖北·麻城...等地.

湖北·麻城...等地.

义门佘氏宗谱 [10卷,含卷首]

湖北·麻城...等地.

湖北·麻城...等地.

9.义门馀氏宗谱 十卷首一卷, 5, 1279-1910

中国, 湖北·, 麻城...

中国, 湖北·

中国, 湖北·, 麻城...

中国, 湖北·

义门佘氏宗谱 [10卷,含卷首]

湖北·麻城...等地.

湖北·麻城...等地.